仕事中、ふと頭をよぎる愛犬・愛猫のこと。「今、元気にしているかな?」「いつもと違う様子はないだろうか?」——。特にシニア期のペットと暮らす家庭では、留守番中の漠然とした不安を抱えがちです。

そこで役立つのが、日々の行動や生活リズムを記録して「見える化」するペットの健康管理デバイス。近年は、見守りカメラや活動量計から発展し、日常データの推移から変化に気づきやすくする方向へ進化しています。

本記事では、スマートペットライフ編集部が、実際の使用体験や失敗談も交えつつ、日本国内で導入しやすい製品を中心に、あなたと大切な家族に合う一台を選ぶための判断材料を整理します。

「留守番中に何かあったら…」という不安から始まった、私たちの探求

12歳になる愛犬マロンが時々咳をするようになり、共働きの我が家では「留守番中に何かあったら…」という不安が常にありました。言葉を話せない家族の健康をどう守ればいいのか。この探求の旅は、まさにそこから始まったのです。

免責事項:掲載の価格・仕様・サポート体制などは、2025年11月1日時点の一般的な情報をもとにしています。内容は変更される可能性があります。導入判断は、必ず最新の公式情報を確認し、ペットの特性・生活環境に照らしてご検討ください。

- 留守番中の「もしも」に備えるには、どのタイプのデバイスが向いているか(ウェアラブル / スマートホーム / GPS)

- 日本国内で入手しやすい主要デバイスの機能・重さ・費用感(本体+月額)

- 小型犬・シニア猫・脱走癖のある子など、ケース別に何を優先するかの考え方

- 導入前にチェックしたい5つのポイント(実体験ベースの学び)

「見守り」から「健康管理」へ。日本のペットテックは次のステージに

「留守番中の不安」をテクノロジーはどう減らせる?

飼い主が留守番で心配に感じる点としては、「急な体調の変化やケガにすぐ気づけない」といった声がしばしば挙げられます。

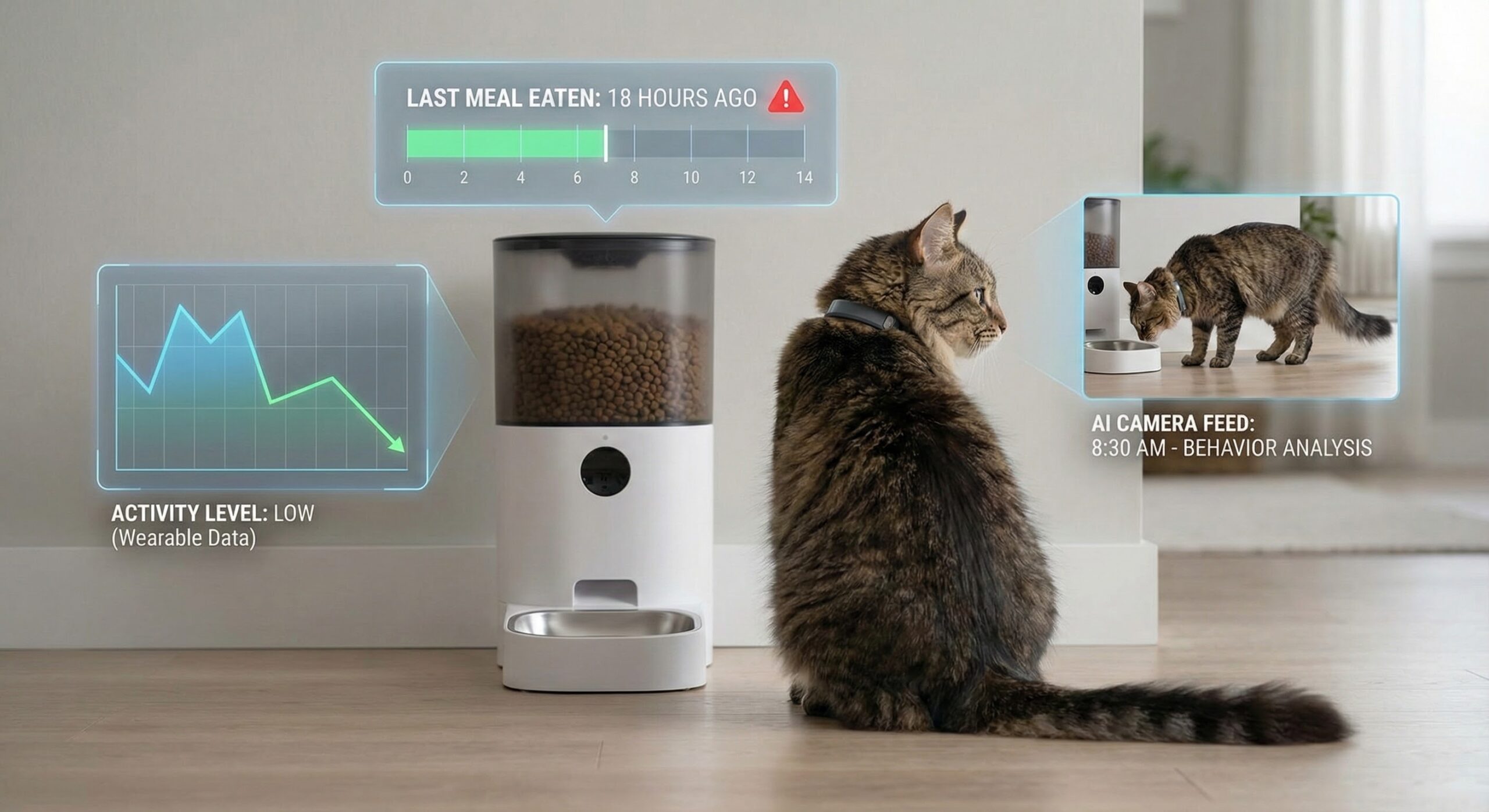

この不安にまず応えたのが、AnkerやPanasonicなどのAI搭載見守りカメラ。ペットの追尾表示や鳴き声検知による通知など、「目で確認できる変化」に気づく助けになります(機能や精度はモデル・設定・通信環境に依存)。一方で、食欲や休息リズムの微妙な変化など、映像だけでは把握しづらいこともあります。

「活動量の記録」から「変化に気づくためのヒント」へ

かつては歩数や睡眠時間など「活動量」の記録が中心でしたが、いまのデバイスは食事・飲水・排泄・休息といった「行動データ」をアプリで整理し、「いつもと違うかも」に気づくためのヒントを提示する方向に広がっています(診断を行うものではありません)。

見守りカメラ・活動量計

Quantified Self

「何をしたか」を記録する段階

健康管理デバイス

Interpreted Daily Data

「いつもと違うサイン」に気づきやすくする補助

図:単なる“記録”から“解釈のヒント”へ。日々の変化に気づきやすくする設計が進んでいます。

例:猫がご飯を食べない期間が続いたときに、どんなデータを揃えて受診に行くかを整理したガイドはこちら。日々の行動はカメラで、“体質や犬種ルーツ”は犬の遺伝子検査で押さえておくと、かかりつけの獣医師に相談する材料が増えます。

【目的別】あなたと愛犬・愛猫に合うデバイスはどれ?3タイプ比較ガイド

ペット向けの健康管理デバイスといっても、アプローチは1つではありません。ここでは、日本で導入しやすい製品をベースに、「何を一番守りたいか」という目的ごとに3タイプに整理します。

タイプ1

ウェアラブル型

首輪などに装着し、日常の行動を継続的に記録。小さな変化の蓄積を追いたい人向け。

- こんな方に

- 行動リズムや水飲み回数などの推移を見返して、変化に早く気づきたい。

- 注意点

- 装着ストレスや充電の手間がある。超小型犬・繊細な子は重さ・装着感を事前に確認。

タイプ2

スマートホーム型

スマートトイレ等、普段の生活動線からデータを自動記録。首輪が苦手な子でも使いやすい。

- こんな方に

- 猫のトイレ関連データ(体重・尿量・回数など)を継続記録し、通院時の説明資料に活用したい。

- 注意点

- 取得できるデータは設置場所に依存。多頭飼いは個体識別の有無を確認。

タイプ3

GPSトラッカー型

現在位置の把握やエリア外通知など、安全確保を優先するタイプ。迷子・災害対策の備えに。

- こんな方に

- 脱走癖がある子、屋外時間が長い子、万一の際の所在把握を強化したい家庭。

- 注意点

- 位置精度・通知の挙動は環境・通信条件・プランに依存。健康データは限定的な場合あり。

図:目的で選ぶとミスマッチが減ります。「水の記録を見返したい」か「迷子対策を強化したい」かで、選ぶべきタイプは変わります。

タイプ1 ウェアラブル型:24時間そばで見守る安心感

首輪やハーネスに装着し、日常の行動やリズムを継続記録するタイプ。国内でも比較的選択肢が多く、通知や見返しのしやすさを重視したモデルが増えています。

国内でよく使われる行動記録デバイスの例

猫向けの「Catlog(キャトログ)」、犬・猫対応の「PetVoice(ペットボイス)」などは、食事・飲水・睡眠・運動といった日々の行動をアプリで整理し、「普段と違うかも?」に気づきやすくする設計です(機能の可用性はモデルやアプリ更新で変わる場合があります)。

たとえば「昨日より水を飲む回数が多い」「夜間に起きる回数が増えた」など、感覚では見逃しがちな変化をグラフで振り返れる点がメリットです。

海外トレンド:心拍・呼吸などの把握を試みる動き

海外では、心拍数や呼吸数などの指標に踏み込むアプローチも見られます。日本でも入手可能な「Tractive(トラクティブ)」のように、位置情報や活動量とあわせて傾向把握を目指すモデルもありますが、これらの指標は診断を目的としたものではなく、計測原理や精度は製品・環境によって大きく異なります。

重要:データはあくまで“気づきのきっかけ”。

医療判断に直結するものではありません。気になる変化があれば獣医師に相談してください。

タイプ2 スマートホーム型:普段の生活を変えずに見守る

首輪の装着を嫌がるペットや、より自然な状態でのデータがほしい家庭に選ばれています。

例として「Toletta(トレッタ)」のようなスマートトイレは、体重・尿量・回数・滞在時間・尿色などの推移を自動で記録。普段どおりトイレを使うだけでデータが蓄積され、通院時に日常の記録を共有しやすいのが特長です(多頭飼いは個体識別の有無を確認)。

排泄量やトイレ回数を自動で記録できるスマートトイレの具体例としては、PETKIT PURA MAX 2レビューで、構造的な改善点やデータ記録機能、国内の猫砂との相性を詳しく紹介しています。

タイプ3 GPSトラッカー型:「もしも」に備える安全インフラ

「脱走しがちで心配」「災害時に所在を把握したい」といったニーズに応えるタイプです。

代表例の「Tractive(トラクティブ)」は、位置情報の取得や、設定範囲から外れた際の通知(一般にジオフェンス/バーチャルフェンスと呼ばれる機能)に対応します。挙動や精度は環境・設定・通信条件・プランに依存するため、屋内外の電波状況や装着環境を試せるかを事前に確認しましょう。

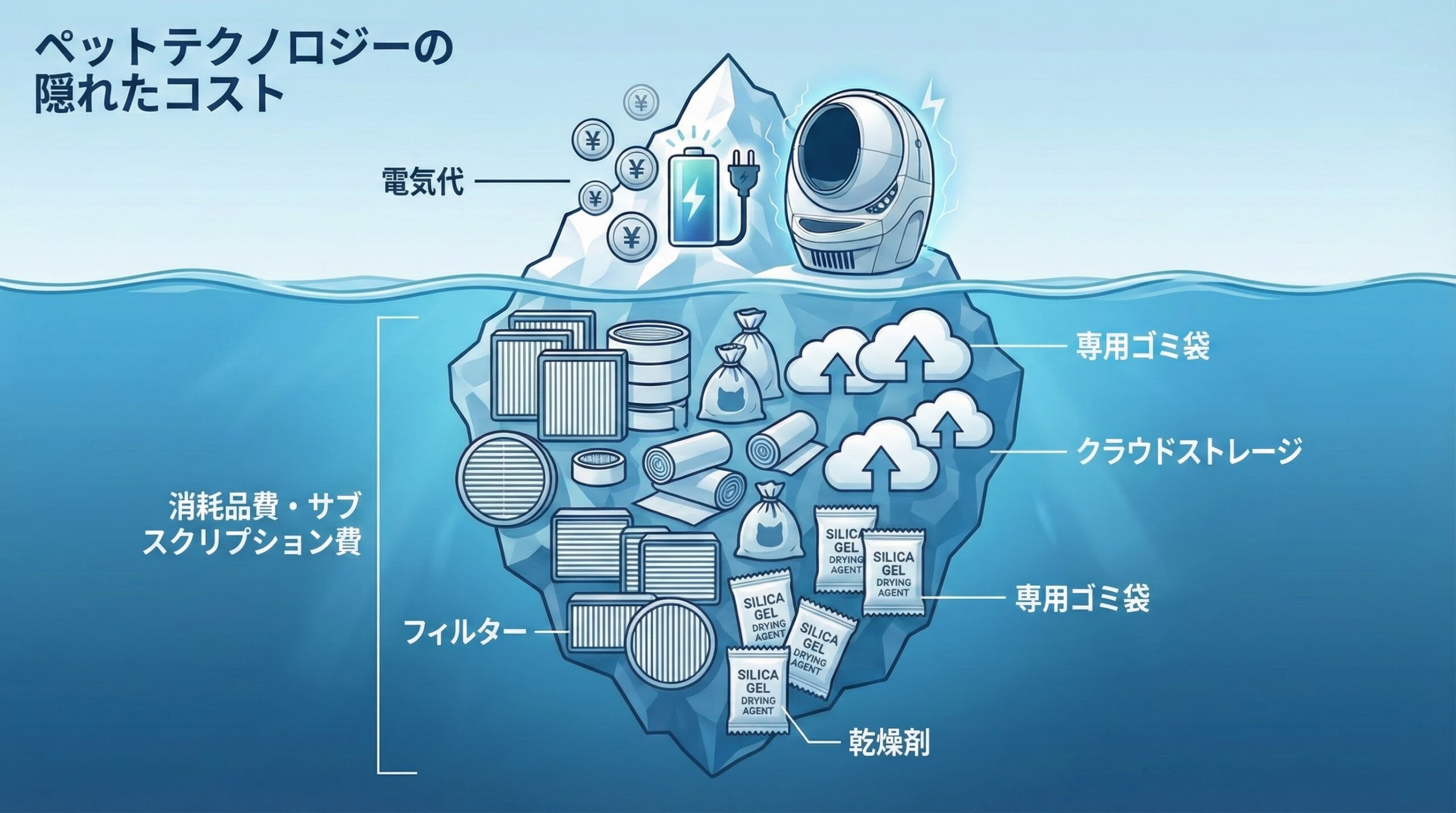

「スマートトイレやカメラなど“常時稼働デバイス”の電気代・消耗品を一度整理しておきたい場合は、ペット家電の電気代とランニングコスト完全ガイドが参考になります。

国内外の主要デバイス比較表

下の表は、日本で導入しやすい主要デバイスの例です。

価格や月額プランは2025年11月1日時点の目安で、変更される場合があります。最新情報・正式な仕様は各メーカーや公式サイトでご確認ください。

「特に向いているケース」は、実際の使用・検討経験や公開情報に基づく一般的な傾向であり、すべての個体に当てはまるものではありません。

| デバイス名(公式情報) | タイプ | 記録・把握できる主なデータ | ペットへの負担 | 価格帯の目安 | 特に向いているケース | スマートペットライフメモ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Catlog 公式の仕様・サポート情報はこちら | ウェアラブル型 (猫専用) | 食事 / 水飲み / 睡眠 / 運動などの行動ログ | 軽量設計 (約9g) | 本体: 4,000円台〜 月額: 580円〜 | 日常の小さな変化を可視化して振り返りたい家庭 | 首輪に慣れている猫なら導入しやすい。通知頻度や記録の粒度はアプリ設定で最適化を。 |

| Toletta 公式の仕様・サポート情報はこちら | スマートホーム型 (猫専用) | 体重 / 尿量 / 尿回数 / 滞在時間 / 尿色など | ほぼ無し(普段どおりトイレを使うだけ) | 本体: 3万円台〜 月額: 1,480円〜 | 首輪が苦手な猫や多頭飼いで、トイレ関連データを継続記録したい家庭 | 個体識別の有無・精度は要確認。通院時に推移を共有しやすいのが強み。 |

| Tractive 公式の仕様・サポート情報はこちら | GPSトラッカー型 | 位置情報 / 行動エリア / 活動量 / 睡眠の傾向 | 約35g(超小型犬だとやや重い場合あり) | 本体: 7,000円台〜 月額: 600円〜 | 脱走対策・所在把握を優先しつつ、日常の様子も併せて把握したい家庭 | ジオフェンス通知は環境・設定に依存。屋内の電波状況や装着位置のテスト推奨。 |

| PetVoice 公式の仕様・サポート情報はこちら | ウェアラブル型(犬・猫) | 活動量 / 休息 / 発声や鳴動の検知など | 約21g(小型犬・成猫サイズ想定) | 本体: 1万円台〜 月額: 550円〜 | 犬猫をまとめて見守りたい家庭や、留守番時の鳴き方なども把握したい家庭 | 行動と鳴動の両面から変化に気づく設計。通知の閾値・頻度設定で使い勝手が変わる。 |

※上記リンクは、詳細仕様やサポート体制を確認するためのメーカー公式情報への案内です。特定製品の購入を強く促す目的ではありません。

※「特に向いているケース」は、あくまで一般的な傾向であり、すべての個体・家庭に当てはまるわけではありません。

CatLog|猫専用の行動ログ+生活リズム可視化に特化した国内ブランド

→ 詳しい機能・使い勝手は「CatLog 徹底ガイド」で解説

実体験から学んだ「後悔しないための5つのチェックポイント」

私の失敗談:安価な活動量計だけでは“安心材料”が足りなかった

最初は手頃な活動量計を試しましたが、分かったのは「今日は動きが少ない」「睡眠時間が長い」といった表層的な情報まで。知りたい“変化の背景”までは見えず、安心材料としては不十分でした。

その後に試した海外製の高機能モデルは、重さや装着感がネックで断念。小型犬には負担が出やすいと痛感しました。

結論として、「自分は何を一番守りたいのか(迷子対策/トイレ関連の記録/シニア期の推移など)」と「その子に無理がないか」を先に決めると、選定の失敗が減ります。

目的は明確か?

迷子対策/トイレ関連の推移把握/シニア期のリズムなど。

「何を一番守りたいか」を先に決めると、タイプ選びで迷いにくくなります。

ペットの特性に合っているか?

体格・性格・首輪への慣れ・ストレス耐性など。

超小型犬や繊細な猫は重さ・装着感が重要な分かれ道に。

毎日、無理なく続けられるか?

アプリの使いやすさ、日本語対応、通知の分かりやすさ、バッテリーの持ち。

“面倒くさくない”は継続の命綱です。

トータルコストは把握したか?

本体代+月額課金で半年〜1年の総額を試算。

想定外の維持費を避けやすくなります。

サポート体制は安心できるか?

海外製は日本語窓口の有無を確認。

使わなくなる理由の多くは「困ったときに解決できない」ことです。

ヒント:導入はゴールではなくスタート。「続けられる仕組みか?」も選定基準に入れておくと失敗しにくいです。

【コラム】海外の最前線で見える“予防志向の見守り”

ここでは海外の動向を手短に紹介します。日本では個人輸入レベルのものも含みますが、今後普及が進むかもしれない方向性を把握する参考になります。

心拍・呼吸の変化まで把握を試みるデバイス

イスラエル発の「PetPace(ペットペース)」のように、心拍数・呼吸数・HRV(心拍変動)などの推定値を記録・可視化するアプローチもあります。ただし、これらは診断や治療を目的とするものではなく、表示値の性質・精度・解釈は製品や環境により大きく異なります。

AIで「その子の平常時の傾向」を学習し、ズレを通知する研究も見られますが、一般家庭での確実な検知を保証するものではありません。気になる変化があれば、ログを持って獣医師に相談しましょう。

日本国内での注意点

こうしたデバイスは日本語サポートがない場合や、国内では「診断機器」としては扱われない場合があります。日常の記録・見守りの参考情報として位置づけ、医療判断は獣医師に相談してください。

これから注目の3つのキーワード

AIによる予防志向の見守り

“症状が出てから”ではなく、

“変化の兆しを把握して相談する”。行動ログの活用が鍵。

非侵襲(ストレスフリー)

装着や負担を抑え、

普段どおりの生活からデータを集める方向へ。

データと獣医師の連携

主観だけでなく、

“客観的な記録”を共有して相談しやすくする流れ。

図:テクノロジーは“病院の代わり”ではなく、“異変に気づく補助線”。

データは専門家と共有するほど価値が高まります。

チョコレートなど特定の食品の誤食が心配な場合は、AIカメラとオンライン獣医を組み合わせて「記録」と「相談」の動線をつくるケーススタディも参考になります。

まとめ。データは「声なき声」を汲み取る新しい道具

ペットの健康管理デバイスは、数字を並べるだけのガジェットではありません。言葉を話せない彼らの“声なき声”を日常の記録として残し、いつもとの違いに気づくきっかけを与えてくれる道具です。

勘や思い込みだけに頼らず、客観的な記録から「今日は少し違うかも?」に気づく。そして、少しでも不安があれば、そのログを持ってかかりつけの獣医師に相談する。このサイクルが、暮らしの安心感を高め、適切なタイミングで行動しやすくしてくれます。

この記事について

本記事は、スマートペットライフ編集部が実際の導入経験や各メーカーの公開情報をもとに、日常の見守り・記録の活用例を整理した一般情報です。ここで紹介する内容は傾向の把握や変化への気づきを支援するものであり、医療的な評価や診断を行うものではありません。

デバイスの機能・表示・通知の挙動はモデル・設定・環境・通信条件により異なります。気になる変化があれば、記録を持参のうえ必ず獣医師にご相談ください。

市場データ・統計

- Pet Tech Market Size & Share, Statistics Report 2032(Global Market Insights) / アクセス日: 2025-11-09. Global Market Insights Inc.

- ペットテック市場に関する調査を実施(2019年)(矢野経済研究所) / アクセス日: 2025-11-09. 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所

- ペットビジネスに関する調査を実施(2024年)(Yano Research Institute) / アクセス日: 2025-11-09. 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所

- Industry Trends & Stats(APPA) / アクセス日: 2025-11-09. アメリカペット製品協会

- Pet humanisation drives global pet care sales(Euromonitor, 2024-09-30) / アクセス日: 2025-11-09. OWASP

日本の制度・公的情報

- 犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省) / アクセス日: 2025-11-09. PetfoodIndustry

- Registration system of microchip information(Ministry of the Environment, Japan) / アクセス日: 2025-11-09.

- マイクロチップ関連パンフレット(PDF一覧, 環境省) / アクセス日: 2025-11-09. 環境省

- 狂犬病予防法の特例 Q&A(厚生労働省) / アクセス日: 2025-11-09. 厚生労働省

- Import dogs and cats into Japan(MAFF, Animal Quarantine Service) / アクセス日: 2025-11-09. 農林水産省

- Guide to importing dogs and cats into Japan(PDF, ISO11784/11785準拠, MAFF) / アクセス日: 2025-11-09. 農林水産省

テレメディシン/ヘルスモニタリング(査読・レビュー)

- Pet owner responses to a canine activity monitor(Frontiers in Veterinary Science, 2023) / アクセス日: 2025-11-09. Frontiers

- Remote Vital Sensing in Clinical Veterinary Medicine(Animals/MDPI, 2025) / アクセス日: 2025-11-09. MDPI

- Contactless heart rate monitoring from pet facial videos(iPPG, Frontiers in Veterinary Science, 2024) / アクセス日: 2025-11-09. Frontiers in Public Pages

- Non-Contact Vital Signs Monitoring of Dog and Cat Using UWB Radar(Sensors, 2020) / アクセス日: 2025-11-09. Euromonitor

- Use of real-world data as pivotal evidence in veterinary medicine(Frontiers in Veterinary Science, 2025) / アクセス日: 2025-11-09. Euromonitor

セキュリティ・規格・ラベリング

- OWASP Internet of Things(IoT Top 10 ほか) / アクセス日: 2025-11-09.

- NISTIR 8259A — IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline(NIST) / アクセス日: 2025-11-09.

- Internet-connected devices can now have security labels(Reuters, U.S. Cyber Trust Mark) / アクセス日: 2025-11-09.

- U.S. launches cybersecurity labels for smart devices(AP News, U.S. Cyber Trust Mark) / アクセス日: 2025-11-09.

※外部サイトです。数値・仕様・制度は更新される場合があります。最新情報は公式ページおよび一次資料をご確認ください。

最終更新日:2025年11月12日

コメント