「最近、水を飲む量が増えた…?」「なんだか元気がない気がする…」

愛猫の言葉にならないサインに、胸をよぎる一抹の不安。猫は不調を隠す傾向があると言われるからこそ、私たちの「気のせいかも」という感覚のまま様子を見続けてしまうこともあります。

この記事では、そんな飼主の不安を「客観的なデータ」で整理することを目的としたペットテック「Catlog(キャトログ)」を、実際の使い勝手・仕組み・費用構造・注意点まで含めて整理します。

単なる機能紹介ではありません。日々の記録データがどのような意味を持ちうるのか、「Board」と「Pendant」という2つのデバイスが連携してこそ生まれる特徴、競合(Toletta等)との構造的な違い、さらに導入前に知っておきたい現実のデメリットまで、順番に見ていきます。

これは、あなたと愛猫とのあいだに「数値という客観的な会話」を生む、新しい道具の話です。

免責事項:本記事は、Catlogを「愛猫の変化に気づきやすくするための補助ツール」として紹介する情報提供記事であり、診断・治療などの獣医療行為の代わりにはなりません。食欲低下・ぐったりしている・排尿困難・血尿などの症状が見られる場合は、Catlogのデータや本記事の内容にかかわらず、できるだけ早く獣医師にご相談ください。

アフィリエイト開示:本記事にはCatlog公式ショップ等へのアフィリエイトリンクが含まれます。リンク経由でご購入いただくとスマートペットライフに報酬が入る場合がありますが、評価や比較内容は実際の使用経験と公式情報などの公開資料にもとづき、当サイトが独自に編集しています。

- Catlog Board / Pendantで記録できるデータの内容と仕組み

- 多頭飼育・Wi-Fi環境・充電頻度など、現実的な使い勝手のメリットと注意点

- 初期費用+月額+「猫割」をふまえた料金イメージと導入前のチェックポイント

- スマートトイレ型(例:Toletta)との違いと、どんな家庭に向いているかの考え方

ペットテック全体の種類や導入優先度は、まず「ペットテックとは?導入の優先順位と失敗しない選び方【2025年最新】」で整理しています。

なぜ自宅で「データ化」する必要があるのか|Catlogで拾える猫の2大リスクサイン

まず前提として、「なぜ家庭レベルでデータを残すのか?」を共有します。理由のひとつは、猫でよく話題に上がるリスク領域にあります。それは慢性腎臓病(CKD)と、緊急性の高い下部尿路疾患(FLUTD)です。

これらは動物病院でも日常的に相談の多い領域であり、特に猫は不調を隠す傾向があるため、飼い主の“なんとなく”だけでは初期の変化に気づきにくいと言われています。ここでは、獣医療系ガイドラインなどで挙げられている代表的なサインの例だけを簡単に整理します。

- 慢性腎臓病(CKD)

代表的な変化の例として「多飲多尿(水をたくさん飲み、おしっこの回数や量が増える)」「体重減少」などが挙げられます。ただし、家庭で飲水量・排尿量・体重変化を毎日正確にメモするのは現実的にかなり難しいと言われています(出典 [6])。ここで挙げた内容だけで状態を判断することはできません。 - 下部尿路疾患(FLUTD)

代表的なサインの例として「頻尿(1日に何度もトイレに行く、目安として5回/日以上)」「トイレの滞在時間が異常に長い」「血尿」などが挙げられます。特にオス猫では尿道閉塞が急速に進行する可能性があるとされており、短時間で受診が必要になるケースもあります(出典 [7])。いずれも、少しでも気になる変化があれば自己判断せず動物病院に相談することが大切です。

静かに進行しやすい慢性腎臓病 (CKD)

- 多飲多尿(水を飲む量・おしっこの量が増える)

- 体重減少(食欲はあるのに痩せてくる)

- 毛づやが悪くなる、少し元気がない様子

早めの判断が重要な下部尿路疾患 (FLUTD)

- 頻尿(何度もトイレに行く。目安5回/日以上)

- トイレの滞在時間が長い(数分間いきんで出ない)

- 血尿や、キラキラした尿が見える

スマートペットライフ編集部の見解

こうしたサインは、飼い主側では「なんとなくそう感じる」レベルから始まることが多いです。ただ、その曖昧な違和感が体調の変化に関連している場合もあり、感覚だけで判断することは難しいと感じています。

だからこそ、日々のわずかな変化を客観的なデータとして可視化・記録しておくことは、「ちょっと変かも?」という感覚を整理し、必要に応じて動物病院に相談しやすくするうえでの助けになります。私たちはCatlogを、診断や治療を行うものではなく、飼い主と愛猫のコミュニケーションや受診相談の材料を増やすための補助的なツールと捉えています。

ウェアラブル・スマートトイレ・GPS など、データ記録デバイス全体の位置づけを知りたい方は、「ペットの健康管理デバイスガイド」で3タイプをまとめて解説しています。

Catlogの基本構造|2つのデバイスで愛猫を“デジタルツイン”化する

Catlogは単なる「首輪ガジェット」や「スマートトイレ」ではありません。2種類のデバイスが役割を分担し、アプリが両方のデータを束ねるという「エコシステム(連携のしくみ)」です。

この仕組みのおかげで、猫の行動とトイレ周りの記録が“もう1匹のデジタルな分身=デジタルツイン”のように追跡できます。

1. Catlog Board(キャトログ ボード)|トイレの下で排泄と体重を記録

「Catlog Board」は、自宅で使っているトイレの下に敷くだけで動作する計測ボードです。

特長は、愛猫がこだわるトイレ環境(砂・形・位置)をほぼ変えずに導入できること。そして、電源コードいらずのコードレス設計なので、設置場所をあまり選ばない点。これは、電源アダプタが必要なスマートトイレ型デバイス(例 Toletta)との大きな違いです(比較は後半で詳しくまとめます)。

Boardは、トイレのたびに次のようなデータを記録します。

- 体重(トイレに入るたびに測定)

- 尿の量と回数

- 便の量と回数

- トイレ滞在時間

- 排泄した時刻

排泄の量やタイミングの変化を、より詳細に記録したい場合は、スマートトイレと組み合わせる構成もあります。トイレ側の仕組みや選び方は、スマートトイレ特化記事で整理しています。

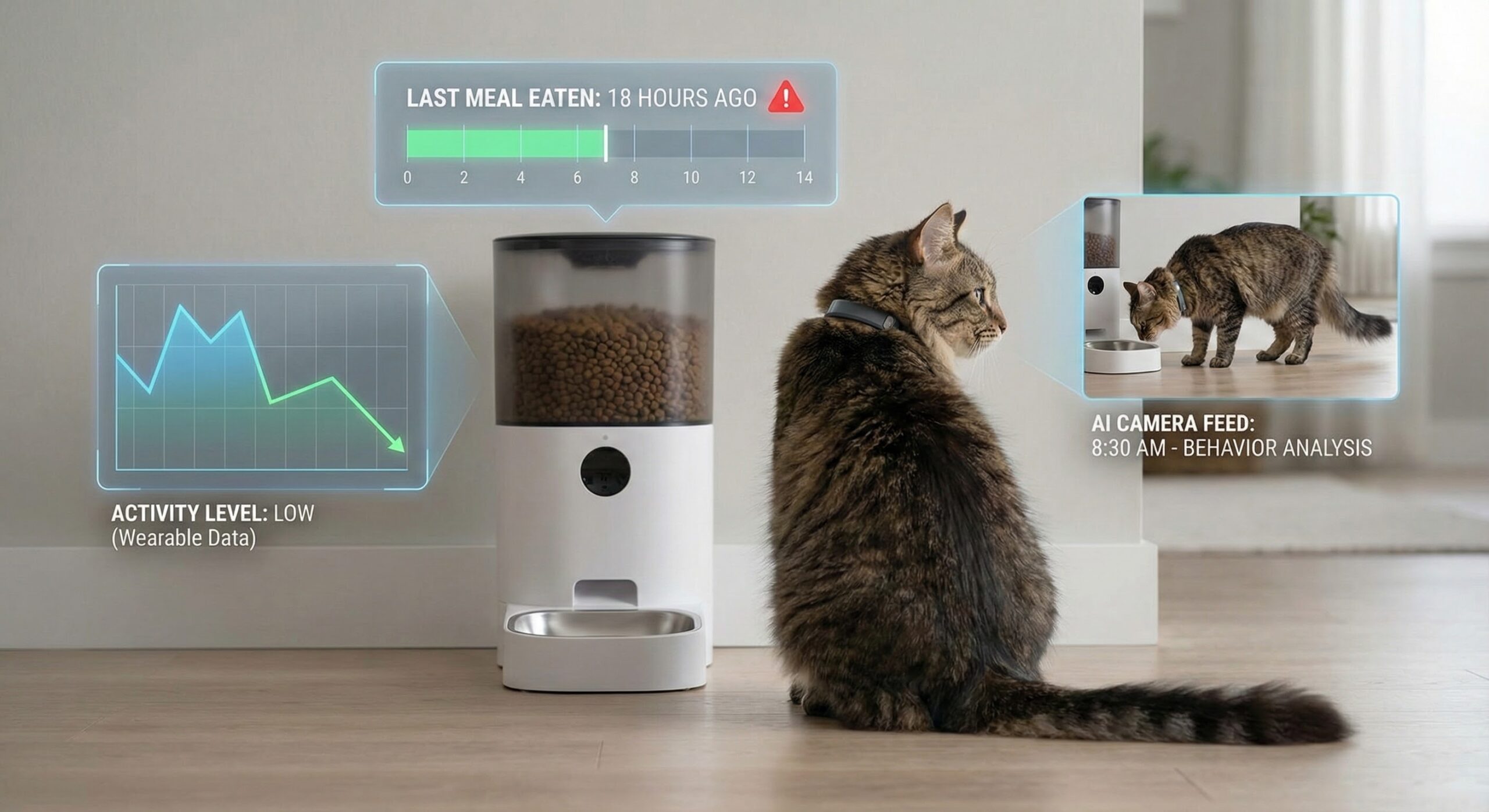

2. Catlog Pendant(キャトログ ペンダント)|24時間つけっぱなしの生活記録

「Catlog Pendant」は首輪型(ペンダント型)の小型デバイスで、1日を通して猫の行動を記録します。重さは約9g程度で軽量。強い力が加わると外れるバックル構造も採用され、引っかかり事故への配慮もあります。

Pendantが記録するのは、いわば「行動のタイムライン」です。

- 食事(食べたタイミング・回数)

- 水飲み(水を飲んだタイミング・回数)

- 睡眠(睡眠時間や傾向)

- 運動(走る・歩くなどの活動量)

- くつろぐ・毛づくろい などの日常行動

- 特徴的な振動(嘔吐と推定される動き など)

3. 統合アプリ(司令塔)|複数データを重ねて「異常っぽい」を見える化

Catlogを真価あるものにしているのは、この2つのデバイスのデータを統合するスマホアプリです。

Board(排泄・体重)とPendant(日常行動)は、それぞれ単体でも役立ちますが、アプリ上で重ね合わせることで「変化の背景」が読めるようになるのが大きいです。

例1 Board側で「体重が少しずつ減っている」というログが出たタイミングで、Pendant側では「睡眠時間が増え、活動量が落ちている」。このように複数のデータを重ねて確認できることで、“なんとなく元気がない”という感覚を整理しやすくなります。実際の状態の評価や対応は、必ず獣医師と相談して決める必要があります。

例2 Pendantが「水を飲む回数が急に増えた」と記録した。同じ日のBoardでは「尿量も増えている」。このような組み合わせから、いつもと違うかもしれないと気づくきっかけになります(出典 [6])。ただし、こうした情報だけで原因を特定することはできないため、気になる変化が続く場合は獣医師に相談する前提で活用するのが安心です。

Catlogエコシステム|2つの視点データを1つのアプリで束ねる

Catlog Pendant

- 食事・水飲み

- 睡眠・運動量

- 毛づくろい など

Catlog Board

- 体重

- 尿/便の量と回数

- トイレ滞在時間 など

統合アプリ(司令塔)

10:30 食事

11:00 トイレ(尿 20ml)

13:15 睡眠(60分)

14:20 水を飲む

「映像で様子を見たい」「夜間も含めて行動パターンを把握したい」という方は、CatLog のようなウェアラブルと AI ペットカメラを組み合わせるのも一案です。カメラ側の選び方は「AIペットカメラの選び方ガイド」で詳しく解説しています。

【正直レビュー】Catlogの「現実」|良かった点と、事前に知っておくべき4つの注意点

ここからは、スマートペットライフ編集部が実際に複数頭(体重差約0.5kg)で運用した上で感じた「助かったところ」と「事前に知っておきたい現実的な負担」をまとめます。

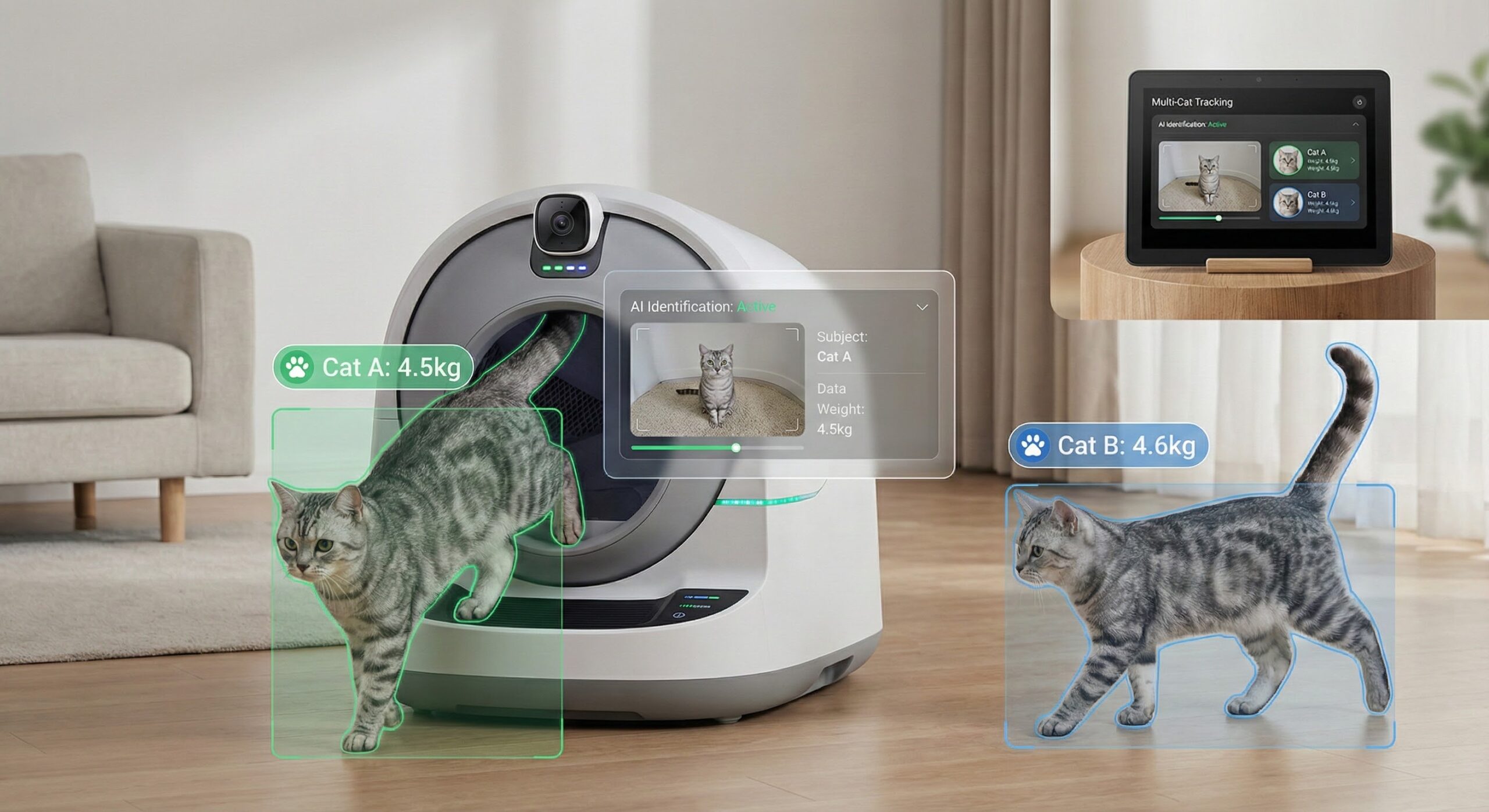

良かった点|多頭飼いの「誰がトイレに行っていない?」問題が減った

2頭以上で暮らしていると「今日ちゃんとおしっこしてない子はどっち?」という不安が必ず出ます。Catlog Boardは、体重とPendant装着状況をもとにトイレ使用猫を推定してくれるので、「Aちゃんは今日はおしっこが少ない」「Bくんは体重が少し減ってる」といった個別管理が現実的になります。

これは、1台のトイレを複数の子がシェアする家庭ではかなり大きな変化でした。従来は“なんとなくAちゃんっぽい”という勘に頼るしかない場面だったので、記録として残る価値は高いです。

注意点①【多頭飼育】体重が近い子は導入初期に誤認識しやすい

導入直後はAIが猫を間違えることがあります。例えば4.0kgと4.1kgのように体重が似ていると、最初は混同されることがありました。

解決策: 通知が来たらアプリ側で「これはAちゃんです」「いいえBくんです」と手動で訂正していくと、AI側が学習し、1〜2か月ほどで精度が安定してきました(体験ベース)。

注意点②【費用】「ハード代+月額」というサブスク型である

Catlogは買い切りではありません。初期費用(ハードウェア本体)に加えて、猫1頭ごとに月額(猫様メンバーシップ 税込980円/月)が発生します。6頭目以降は無料という多頭向けの配慮はありますが、1〜2頭世帯でも“980円×頭数”で積み上がる点は家計的に無視できません(出典 [1])。

このコスト感を「高い」と感じるか「安心料」と捉えるかは、各家庭のスタンス次第です。

注意点③【環境】Wi-Fi(2.4GHz帯)が安定していないとデータが途切れることも

Catlogは2.4GHz帯のWi-Fiに接続します。一部のメッシュWi-Fiや自動バンドステアリング環境だと、最初のセットアップで不安定になったケースもありました。

実践的な対策: 2.4GHz専用SSIDを一時的に有効化し、暗号化方式をWPA2-PSK(AES推奨)に固定してから登録すると安定しました。トイレの設置場所が家の隅の場合、電波強度も事前に確認したほうが安心です。

注意点④【手間】Pendantは定期的な充電が必要

Pendantは充電式で、目安は3〜4週間に1回ほど、約1.5時間の充電が必要でした。充電中は行動データが記録できません。

「毎月1日は充電の日」といったルール化をしないと、うっかりつけ忘れてログが途切れることもあります。首輪が苦手な子の場合は、慣らす期間も考えておくと良いです。

スマートペットライフ編集部での実際の運用メモ

2匹(4.0kg台と4.5kg台)で使いはじめた直後は、どちらがトイレに入ったかの推定が入れ替わる通知が1日に数回届きました。正直ちょっと煩雑でしたが、アプリ上で「Aちゃん→正しい」「Bくん→ちがう」を地道に修正していくと、数週間後にはほぼ正確になりました。

下は、ある1日の抜粋ログです(編集部テスト環境・一例)。こういう断片的な「時刻と行動」の記録が蓄積されていくイメージです。

11:02 トイレ 尿 22ml(Aちゃん / 滞在45秒)

13:18 睡眠 62分(Bくん)

14:22 水を飲む(Bくん)

18:47 トイレ 便あり(Bくん / 滞在92秒)

20:10 活動量↑ 遊び走り回り(Bくん)

数値という客観的な情報が「なんか今日は元気ないかも…」という違和感にラベルを貼ってくれるので、我が家では「どのタイミングで動物病院に相談するか」を考える材料が増えたと感じています。

Catlog導入前に確認したい4つのこと

- 初期費用+月額費用(980円/頭 税込)は家計的に許容できる?

- 自宅のWi-Fiは2.4GHz帯が安定して使える?(SSID固定/WPA2-PSK推奨)

- Pendantの月1回程度の充電(約1.5時間)を習慣化できそう?

- (多頭飼いの場合)最初の数週間、AI識別の修正に付き合う余裕はある?

CatLog は屋内の行動ログに強みがある一方で、「迷子対策」など屋外の位置情報が必要なシーンでは GPS トラッカーが別カテゴリとして役立ちます。位置情報デバイスの選び方は「ペット用 GPS トラッカー完全ガイド」でまとめています。

【徹底比較】CatlogとTolettaどっちが合う?スマートトイレ型との違い

Catlog Boardを検討している飼い主さんは、ほぼ確実にスマートトイレ型デバイス(例 Toletta)とも比較しているはずです。どちらも「排泄や体重など健康に関連する情報を記録する」こと自体は共通ですが、考え方が大きく違います。

Catlog vs Toletta 徹底比較|あなたの家にはどっちが合う?

| Catlog Board 2 | Toletta | |

|---|---|---|

| 製品タイプ | いま使っているトイレの下に敷くボード型 | カメラ・センサー付きの専用システムトイレ本体 |

| 電源 | コードレス(単3電池6本 / 目安 約6ヶ月) | 要コンセント(電源アダプタ常時接続) |

| 個体識別 | 体重(+Pendant装着の有無)をもとにAIが推定 | 顔認証カメラでAIが推定 |

| 取得できる主なデータ | 体重・尿量・便量・回数・滞在時間など | 体重・尿量・尿回数・滞在時間・映像による様子確認 |

| 月額料金の考え方 | 猫ごと課金(980円/頭 税込) →1匹でトイレ2台あっても「その子の分は1契約」 | デバイスごと課金(プランによる) →同じ猫でもトイレ2台なら2台分になる場合あり |

| メリット | ・トイレ環境を変えなくていい(神経質な猫に◎) ・コードレスで設置場所を選びやすい ・Pendant連携で日常行動ログも重ねられる | ・映像で様子を見返せる ・顔認証の識別精度が高い ・獣医師相談など付帯サービスが充実しているプランも |

| デメリット | ・導入初期はAI識別の学習が必要な場合あり ・映像による確認は不可 ・Pendantなしだと行動ログは取れない | ・トイレ本体の交換が必要。猫によっては嫌がることも ・電源コード前提なので置き場所に制約がある ・便量(うんちの量)は計測対象外のことが多い |

スマートペットライフの選び方ガイド

判断の1番の軸は「愛猫がトイレの変更を受け入れられるか?」です。Catlog Board向きなのは、次のようなケースです。

- 愛猫が神経質で、トイレ本体や砂の種類を変えるとストレスを受けやすい

- トイレの場所にコンセントがない(廊下の隅・洗面所の棚下など)

- 「体重・排泄量・滞在時間」と「日中の行動(食事/睡眠/水飲み)」を両方押さえたい

Toletta等のスマートトイレ型向きは、次のようなケースです。

- 猫が新しいトイレ本体にも比較的すぐ慣れるタイプ

- 映像で様子を確認したい(排泄時の力み方など視覚的に見たい)

- コンセントの確保が容易で、設置場所も限定しやすい

どちらが絶対に正解というより、「猫の性格と家の間取り・電源事情」によって適性が分かれるというのが編集部の結論です。

食欲や元気の変化が気になるとき、記録をどう受診に活かすかは猫の「食べない」サインに特化した記事で詳しくまとめています。

費用をちゃんと理解する|Catlogの料金と「猫割」の考え方

Catlogのコストはシンプルにいうと「① デバイス本体の初期費用」+「② 猫ごとの月額(サブスク)」の2本柱です。この考え方は、導入前に必ず把握しておきたいポイントです。

Catlog BoardやPendantなど各デバイスの本体価格

1頭あたり 税込¥980/月

6頭目以降は無料(出典 [1])

「猫割」とは?初期費用を下げる仕組み

猫割は「メンバーシップ契約と引き換えに、対象ハードを約50%OFFで購入できる」制度です。たとえばBoardとPendantの両方を使いたい場合、それぞれにメンバーシップを結び、両方を割引価格で入手できる、といった設計になっています。

- 猫割で購入した場合は、最低6ヶ月の継続利用が条件になります。

| 標準価格 (税込) | 「猫割」適用価格 (税込) | |

|---|---|---|

| Catlog Board 2 | ¥19,800 | ¥9,900 約50% OFF |

| Catlog Pendant 2 | ¥15,180 | ¥7,590 約50% OFF |

つまり「まずは使ってみたい」ではなく、ある程度しっかり使い続ける前提(最低6ヶ月〜)でスタートすると初期費用が下がるモデルです。長期的なモニタリングが前提のプロダクト、という設計がここにも見えます。

まとめ|Catlogは「愛猫との対話を可視化するツール」だと感じた

Catlogは、猫が自分からは言葉にできない「ちょっとしんどい」「今日は水をよく飲む」「走り回らない」といった変化を、数字とタイムラインという形に変換するツールです。

月額¥980(税込)/頭というコストは決して軽くありません。ただ、その金額を「日々の様子を振り返るための情報を得るコスト」と捉えるかどうかは、各家庭の価値観によって変わってきます。ログが残っていることで、動物病院に相談するときに状況を説明しやすくなったと感じる飼い主さんもいます。

特に多頭飼いでは、“どの子の変化なのか”を切り分けられること自体が価値になり、我が家では「今日はあの子のほうを優先して様子を見よう」といった行動に直結しました。

以下は提携リンクを含みます。

割引(猫割)や月額プランの最新条件、対応デバイスなどは公式ショップで必ず再確認してください。

安全に活用するための大切なお願い

本記事で紹介しているのは、あくまで健康状態の「変化に気づくための補助ツール」としてのCatlogです。記録されたデータだけで「大丈夫」「危険」と自己判断しないでください。

特に、食欲低下・急なぐったり感・排尿困難・血尿などが見られる場合は、時間を置かずに動物病院に相談してください。これは本記事やアプリの通知よりも優先されるべき行動です。

本記事は2025年10月29日時点の公式情報・編集部での運用記録・獣医療系ガイドライン(出典 [1][6][7] など)をもとにまとめています。最新の仕様・料金・プランは、必ず公式サイトでご確認ください。

行動ログだけでなく「どのくらい食べているか」を定量的に把握したい場合は、スマートフィーダーとの組み合わせ、飲水量の変化を見ていきたい場合は、「水の出し方」や「常に新鮮な水を用意しやすいか」という観点でスマート給水器も検討してみてください。

参考文献

- RABO「ご利用料金 | Catlog」 / 猫様メンバーシップの料金体系・猫割・継続条件についての公式情報。 アクセス日: 2025-11-14

- RABO「Catlogシリーズ | 首輪型デバイスとトイレマット型」 / Catlog Board・Catlog 2 など各製品の位置づけと想定利用シーンの概要。 アクセス日: 2025-11-14

- RABO「Catlog Board 2 製品ページ」 / 既存トイレの下に敷いて体重・排泄データを計測するボード型デバイスの仕様・機能。 アクセス日: 2025-11-14

- RABO「Catlog 2(Pendant+Home セット)製品ページ」 / 首輪型ペンダントによる行動ログ(食事・水飲み・睡眠・運動量など)の取得方法と基本スペック。 アクセス日: 2025-11-14

- RABO「オフィシャルストア | Catlog」 / Catlog Board 2 / Catlog Pendant 2 の標準価格・猫割適用価格・販売形態の一覧。 アクセス日: 2025-11-14

- Toletta Cats「ねこ専用スマートトイレ Toletta 製品ページ」 / カメラ付きスマートトイレとしての機能(体重・尿量・回数など)とサービス概要。 アクセス日: 2025-11-14

- Toletta Cats サポートセンター / 利用に必要なネットワーク環境(2.4GHz帯Wi-Fi 等)や月額有料プランの条件に関する公式ヘルプ。 アクセス日: 2025-11-14

- 農林水産省「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」 / 愛玩動物のオンライン診療に関する基本的な考え方と留意点を示した行政指針。 アクセス日: 2025-11-14

- 日本獣医師会「愛玩動物における遠隔診療の適切な実施に関する指針」 / 獣医師による遠隔診療の安全な実施に関するガイドライン。オンライン診療と対面診療の位置づけの整理。 アクセス日: 2025-11-14

- International Renal Interest Society (IRIS)「IRIS Guidelines for Staging of Chronic Kidney Disease」 / 猫・犬の慢性腎臓病(CKD)のステージ分類と治療指針に関する国際ガイドライン。 アクセス日: 2025-11-14

- IDEXX「IRIS CKD Staging Guidelines for Cats and Dogs」 / IRISガイドラインにもとづくCKDの診断・ステージング・管理の要約とSDMAの位置づけ。 アクセス日: 2025-11-14

- Taylor S, et al. “2025 iCatCare consensus guidelines on the diagnosis and management of lower urinary tract diseases in cats.” / 猫の下部尿路疾患(FLUTD を含む)に関する診断・管理ガイドライン。頻尿・排尿困難・血尿などの臨床所見の整理。 アクセス日: 2025-11-14

- Toray Animal Health「Diagnosing Feline Chronic Kidney Disease (CKD)」 / 猫のCKDの概要・ステージ分類・多飲多尿や体重減少など典型的な臨床サインに関する解説。 アクセス日: 2025-11-14

コメント