「留守番中に、うちの子は元気にしているだろうか?」「最近ちょっと元気がないのは病気のサインかもしれない?」—— こうした不安は尽きません。私たちスマートペットライフ編集部も同じでした。日々の小さな変化を客観的に残す方法を探したことが、本記事の出発点です。

ペットテックは、勘や経験に頼りがちな不安を行動・環境・体調のデータとして記録し、変化に気づく一助になるテクノロジーです。本記事では、実体験も踏まえながら、導入の優先順位とつまずきポイントを整理します。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、獣医療行為や診断の代替ではありません。気になる症状がある場合は、必ず獣医師にご相談ください。

アフィリエイト開示:リンク経由の購入により当サイトが報酬を得る場合がありますが、評価や掲載方針には影響しません。

- 世界と日本のペットテック市場の動向

- 5つの目的別でのペットテック導入優先順位

- 選定時につまずきやすいポイントと回避策

- AI見守り・スマートトイレ等の最新トレンドの現実性

- テクノロジーと獣医師の役割分担(診断の代替ではない)

ペットテック市場のいま:規模と成長スピード

まずは数字で全体像を把握します。世界でも日本でも、ペットテックは「便利グッズ」から安全・健康を支える基盤へ移行しつつあります。

世界では8年で約3.2倍、日本も年平均+46.7%で伸長。

世界では2024年から2032年にかけて大きく拡大が見込まれ、日本でも直近5年で顕著に伸長しています。需要の中心は「健康管理」「見守り」「安全確保」領域です。

なぜ今、テクノロジーが“贅沢”ではなく“前提”になりつつあるのか

背景には、ペットの家族化という価値観の変化があります。ペットは「飼う対象」から「ともに暮らす家族」へと位置づけが変わり、飼い主の悩みは高度化しました。共働きや在宅勤務の増加で留守番時間が伸び、加齢に伴う体調の変化への備えも必要になります。勘や経験だけでは把握できない部分を、行動や環境のデータとして記録し、変化に気づく一助となるのがペットテックです。

ただし、ペットテックは診断や治療の代替ではありません。目的は「いつもと違う」を早めに把握し、受診を検討する判断材料を残すことです。デバイスに過度な期待をせず、記録・可視化・通知という役割を正しく理解して使うことが安全です。

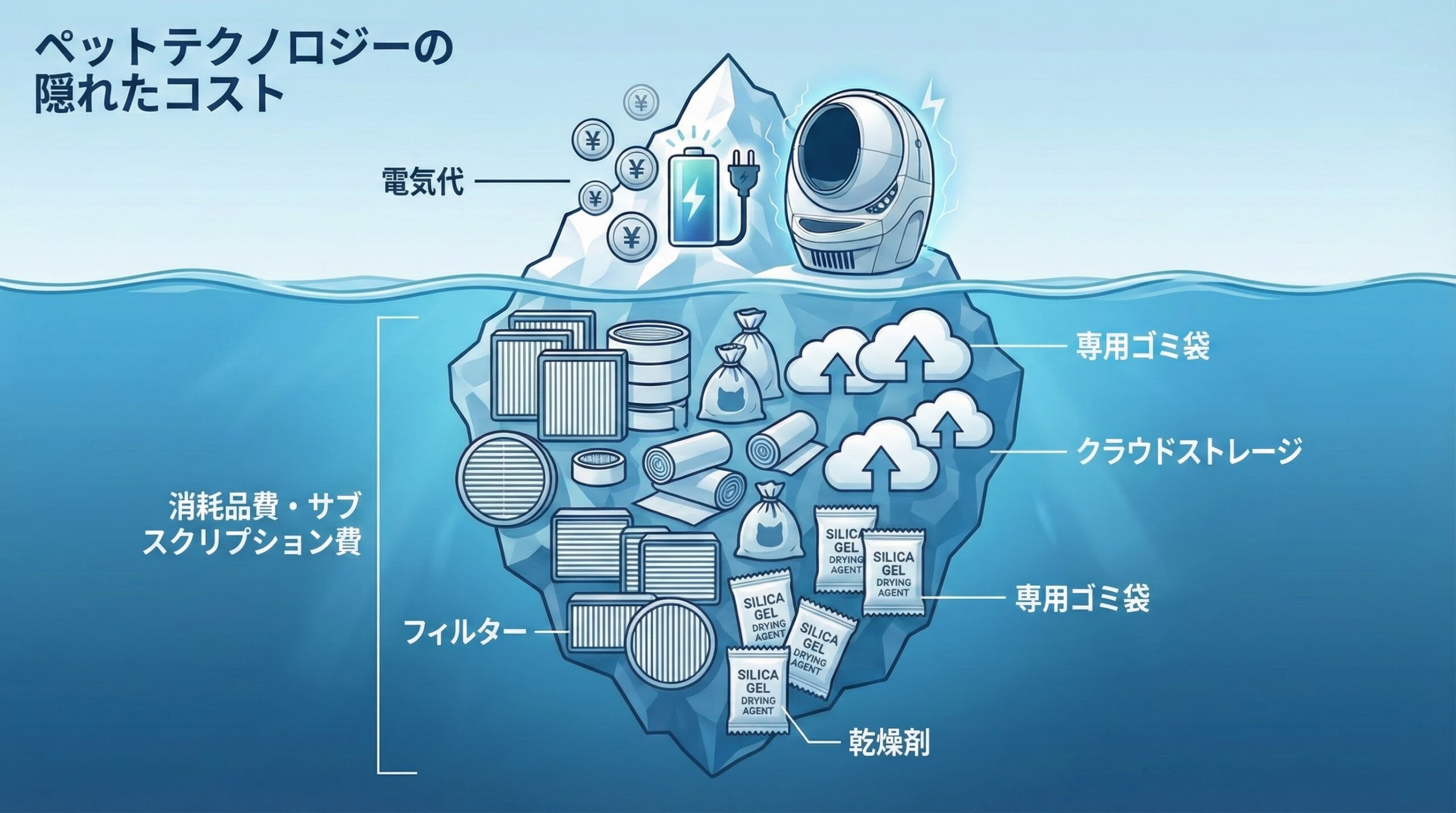

電気代やサブスク料金など、ペット家電のランニングコスト全体を押さえたい人は、『ペット家電の電気代はいくら?自動給餌器・猫トイレ・カメラ・給水器のランニングコスト完全ガイド【2025年版】』もチェックしてみてください。

ペットテックを5つの目的で整理する(どこから導入すべき?)

導入の優先順位は、今いちばん強い不安や課題から逆算できます。以下の5つの目的から、最も当てはまる領域を起点に検討してください。

- 食事管理(スマートフィーダー):適量・適時の給餌、留守中の量の記録

- 安全確保(GPSトラッカー):万一の探索や発見に役立つ位置把握

- 健康監視(ウェアラブル):活動や休息の傾向を記録し、変化に気づく

- 屋内見守り(AIカメラ):行動や鳴き声の変化に関する通知と振り返り

- QoL向上(スマートトイ・スマートトイレ等):退屈やストレス対策、排泄データの記録

このうち、生命維持や安全に直結する領域(食事管理→安全確保→健康監視)の順で優先度が高くなりやすい一方、各家庭の事情により前後します。

① 食事管理の自動化と最適化(スマートフィーダー)

スマートフィーダーは、決まった時間にフードを出すだけでなく、個体に合わせた運用をしやすくする家庭向けの補助ツールです。重要なのは衛生性と運用の安定性で、見た目よりも「口に入るもの」を安全に扱える設計を優先してください。

- 対応フード:ドライのみか、ウェット対応か。粒径の許容範囲も確認する。

- 洗いやすさ:トレーやタンクが取り外せるか。水洗い可否、材質(例:ステンレス)を確認。

- 給電の冗長性:AC電源に加えて電池バックアップがあると停電時も継続しやすい。

- 容量と回数:留守にする日数、与える回数に足りるか。

- 通知と見守り:給餌ログや残量の通知が必要か。カメラ搭載の必要性は用途に応じて判断。

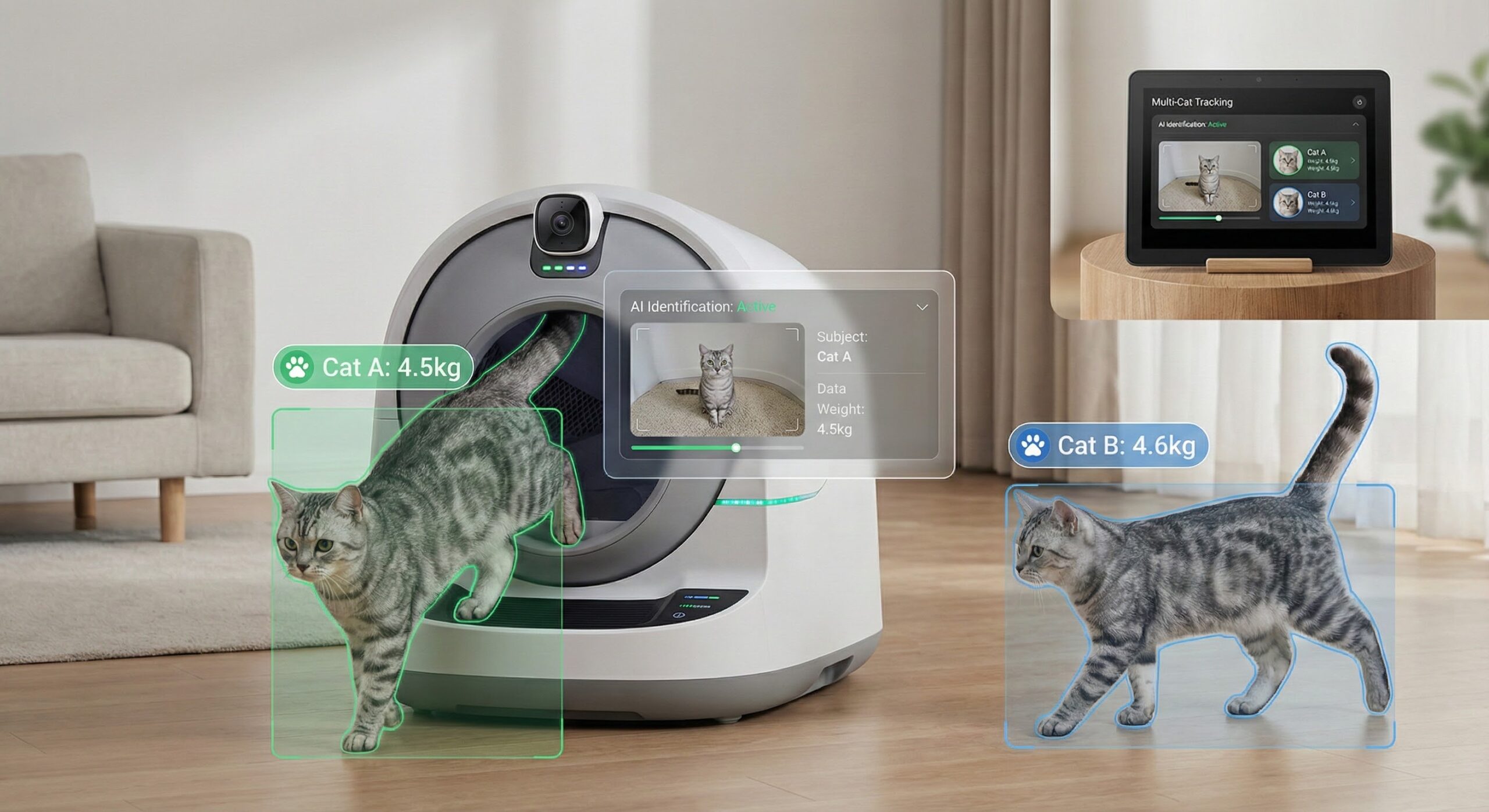

- 多頭飼い対応:横取りを防ぐ仕組みや、誰がどれだけ食べたか分かる識別機能の有無。

- メンテ頻度:湿気やぬめり対策がしやすい構造か。日常の手入れ手順が現実的か。

海外モデルでは、マイクロチップや個体識別で食べる子を特定し、必要量だけ分配する製品が増えています。将来的には活動量データと連動して給餌量を微調整する仕組みも一般化が見込まれます。いずれの場合も、通知やログは「食べ方の変化」に気づく材料として活用し、気になる変化が続く場合は獣医師に相談してください。

選び方のコツや詳細な比較は【スマートペットフィーダー完全ガイド】で詳しく整理しています。

スマートフィーダーで「食事」のタイミングを整えたら、「水」の環境も見直すとバランスが取りやすくなります。UVCやワイヤレスポンプを搭載した最新モデルをまとめた【スマート給水器ガイド】も参考にしてください。

ウェット派の留守番対策は、いま“次の世代”が出始めています。常温パウチを自動開封して提供するPETKIT Yumshareについて、仕組みと日本導入の注意点(規制・流通の論点)を整理しました。

PETKIT Yumshare Daily Feastとは?ウェットフード自動給餌器の仕組みと日本導入の注意点【CES 2026】

② 行動範囲と安全の確保(GPSトラッカー)

万一に備えた位置把握は、探索と発見の確度を高めます。ただし、屋内では測位が不安定になったり、連続追跡でバッテリー消費が増えるなどの制約があります。スペックの数字だけでなく、実運用の前提(装着性・充電頻度・月額通信費)を含めて検討してください。

- 装着性:首輪の幅・重量バランス、抜けやすさの確認。

- 電源:高頻度追跡時の持続時間。予備バッテリーの運用可否。

- 通信:月額課金の有無/屋内での補完手段(Wi-Fi/Bluetooth併用)

- アプリ:ジオフェンス通知の精度、家族アカウント共有。

| 方式 | 得意な範囲 | 主な特徴 | 月額 |

|---|---|---|---|

| GPS/セルラー | 屋外の広域 | リアルタイム追跡。屋内で誤差増 | あり(多くの機種) |

| Bluetooth | 室内〜近距離 | 電池長持ち。探索は近距離中心 | なし |

| RF(無線) | 近〜中距離 | 電波が回り込みやすい。方向検知がしやすい機種も | なし |

運用ルールを事前に決めておくと、いざという時に動けます。例:「通知→家族に共有→最後の目撃地点に向かう→近距離はBluetoothやRFで絞る」。

迷子対策の要点は「GPS/BTタグ/RFの違い」から。詳しくはこちら。

③ 日々の健康状態の可視化(ウェアラブル)

活動量や休息の傾向を記録し、「いつもと違う」に気づくための道具です。確定診断の代替ではありません。まずは個体の基線をつくり(数週間のデータ)、通知の閾値を調整します。

- 基線づくり:生活リズムが安定した期間の平均を把握。

- 通知設計:短期のブレと、数日続く変化を分けて見る。

- 共有:気になる推移はスクリーンショット等で獣医師へ共有。

(24時間データ収集)

(傾向から外れを検知)

(気づきのアラート)

(データを持って受診)

(重症化前にケア)

猫の生活リズムを首輪型デバイスで記録したい場合は、国内ブランドの CatLog も代表的な選択肢のひとつです。

留守番の不安を“見える化”。こちらの記事は、ペットの健康管理デバイスをタイプ別に解説。

④ 留守番中の様子の見守り(AIカメラ)

映像の確認だけでなく、行動や鳴き声の変化通知で「今日の様子が違う」に気づけます。購入時は、通知の質とセキュリティを重視してください。

- 通知の質:動体検知だけでなく、行動タイプや鳴き声の分類があるか。

- 画角・暗所:パン・チルトや暗視の有無。夜間の見え方。

- セキュリティ:二段階認証、共有ユーザーの管理、映像の保存場所(ローカル/クラウド)。

- プライバシー:在宅時の自動オフや物理シャッターの有無。

通知は「異常=病気」という断定ではありません。気になる変化が続く場合は、記録をもって獣医師に相談してください。

こちらの記事はAIペットカメラの目的別ガイド。「買い切り/microSD」「温度センサー通知」「プライバシー配慮」を日本の家庭向けに整理しています。

誤飲や誤食など「一瞬のうっかり」で起こりやすいトラブルに対して、AIカメラやオンライン獣医をどう組み合わせるかは、チョコレート誤食をテーマにした記事で詳しく解説しています。

特にマンションでの騒音トラブルや退去リスクが気になる方は、『吠える対策!マンション騒音を「見守りカメラ」と「防音」で完全解決』 で、騒音基準とスマート防音テックをまとめて解説しています。

⑤ QoL向上(スマートトイ・スマートトイレ等)

退屈やストレスの軽減、排泄データの記録など、暮らしの質を底上げする領域です。スマートトイレは回数・量・滞在時間などの変化を残しやすく、受診時の参考情報になり得ます。

- スマートトイ:タイマーや自動停止、安全素材、誤飲対策。

- スマートトイレ:個体識別、猫砂の相性、清掃性、ニオイ管理。

- 環境ケア:温湿度・空気質のログ化と換気や給水の見直し。

(ウェアラブル, スマートトイレなど)

クラウド

(オンライン相談/診断支援)

ケア指示や注意喚起

多頭飼いでも、猫用スマートトイレで「どの子の変化か」を可視化。方式の違いと注意点、国内主要モデル比較まで一気に把握したいなら、まずはこの記事。

自動猫トイレの中でも、海外製ハイエンド機が気になる方はPETKIT PURA MAX 2レビュー(構造・安全性・ニオイ対策を徹底検証)で、国内環境での使い勝手やメリット・注意点を詳しく解説しています。

ドライヤーの熱や騒音のストレスを減らしたい方向けに、minoペットドライヤーの詳細レビューも用意しています。

まとめ:次にやるべき1つ

- 最も強い不安(食事・安全・健康・見守り・QoL)に直結する領域から、1デバイスだけ導入して記録を始める。

- 記録は「普段との差」を見る。気になる変化が続く場合は、データを持って獣医師に相談する。

- 通知・ログ・共有の運用ルール(誰がいつ何を見るか)を家族で決めておく。

免責・開示

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、獣医療行為や診断・治療の代替ではありません。気になる症状がある場合は、必ず獣医師にご相談ください。

アフィリエイト開示:本ページにはプロモーションを含むリンクがあります。リンク経由の購入により当サイトが報酬を得る場合がありますが、編集方針や評価には影響しません。

参考文献

市場データ・統計

- Pet Tech Market Size & Share, Statistics Report 2032(Global Market Insights) / アクセス日: 2025-11-09

- Pet Tech Market in FY2018 Reached 740 Million Yen; FY2023 5,030 Million Yen(Yano Research Institute) / アクセス日: 2025-11-09

- Total Pet Business Market Size for FY2023(Yano Research Institute) / アクセス日: 2025-11-09

- Industry Trends & Stats(APPA) / アクセス日: 2025-11-09

- Pet humanisation drives global pet care sales(Euromonitor, 2024-09-30) / アクセス日: 2025-11-09

日本の制度・公的情報

- 犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省) / アクセス日: 2025-11-09

- Registration system of microchip information(Ministry of the Environment, Japan) / アクセス日: 2025-11-09

- マイクロチップ装着等の義務化に係る制度説明(PDF, 環境省) / アクセス日: 2025-11-09

- 狂犬病予防法の特例 Q&A(厚生労働省) / アクセス日: 2025-11-09

- Import dogs and cats into Japan(MAFF, Animal Quarantine Service) / アクセス日: 2025-11-09

- Guide to importing dogs and cats into Japan(PDF, ISO11784/11785準拠, MAFF) / アクセス日: 2025-11-09

テレメディシン/ヘルスモニタリング(査読・レビュー)

- Veterinary telemedicine: A new era for animal welfare(Veterinary World, 2024) / アクセス日: 2025-11-09

- Pet owner responses to a canine activity monitor(Frontiers in Veterinary Science, 2023) / アクセス日: 2025-11-09

- Remote Vital Sensing in Clinical Veterinary Medicine(Animals/MDPI, 2025) / アクセス日: 2025-11-09

- Contactless heart rate monitoring from pet facial videos(iPPG, Frontiers in Veterinary Science, 2024) / アクセス日: 2025-11-09

- Non-Contact Vital Signs Monitoring of Dog and Cat Using UWB Radar(Sensors, 2020) / アクセス日: 2025-11-09

- Use of real-world data as pivotal evidence in veterinary medicine(Frontiers in Veterinary Science, 2025) / アクセス日: 2025-11-09

セキュリティ・規格・ラベリング

- OWASP Internet of Things(IoT Top 10 ほか) / アクセス日: 2025-11-09

- NISTIR 8259A — IoT Device Cybersecurity Capability Core Baseline(NIST) / アクセス日: 2025-11-09

- Internet-connected devices can now have security labels(Reuters, U.S. Cyber Trust Mark) / アクセス日: 2025-11-09

- U.S. launches cybersecurity labels for smart devices(AP News, U.S. Cyber Trust Mark) / アクセス日: 2025-11-09

※外部サイトです。数値・仕様・制度は更新される場合があります。最新情報は公式ページおよび一次資料をご確認ください。

最終更新日:2025年11月9日

コメント